標準差是什麼東西?

標準差(Standard Deviation;SD)是一種統計學上的術語(其符號為「σ」,讀做「Sigma」)。

標準差是統計學上描述群體「變異性」(variation)或「不一致程度」(inconsistency)的名詞。

過去多數企業習慣使用「平均數」作為其績效表現,例如平均成本、平均產能、平均交貨時間、平均工資等,但這卻隱藏了許多問題,其中很重要的一點就是忽略了變異程度。

如今之所以器重「標準差」,即是仰賴它可用來衡量產品之品質分佈的變異狀況。

什麼又是六標準差?

就統計學定義而言,六標準差是指在完美情況下每10億個量測值中,其缺點只有2個機會,亦即2PPB(Part Per Billion),也就是良品率有99.9999998%。

常有很多企業會很引以自豪的表示自己的良率達到99%,但是99%僅是3.8標準差,意謂著每一百萬次中,會有6000次以上失誤產生,這樣的數字真令人心驚膽跳。

根據Harry(1978)的研究,在美國而言,平均99%的品質水準相當於:(1)每小時有2萬件郵件遺失,這相當於1%的誤投率;(2)每天供應的自來水有15分鐘是不適合飲用的;(3)每星期有5千例外科誤診;(4)每個月有7小時停電。

顯然地,即使資料99%看起來頗完美,但其實這等水準非但不是優良表現,甚至無法符合我們的日常生活所需。那麼平均99.9%的品質水準又如何呢?

即使「危險性」已較前述降為十分之一,不過如果某醫院聲明其婦產科接生新生嬰兒的平均成功率是99.9%,恐怕一般人還是不能放心由該醫院接生吧!

相信在很多類此「不能開玩笑」的處境下,人們對良率的要求絕對是以近乎「苛求」的心態來審視的。

由於現今科技管理已進入凡事談「奈米」的階段,表示什麼東西都要儘量小、儘量細微,於是,對品質瑕疵以「每百萬中不合格數目」(ppm;part per million)來挑剔,也就不足為奇。

於是乎,如果某產品品質呈現常態分佈,且符合規格中心值左右3個標準差內,則在平均值μ之正負兩邊,每一百萬個各有1,350個不良,合計為2700ppm。倘若有家航空公司突發奇想,對外宣稱其飛安率可「高」達99.73%,也就是每起落一百萬個架次,約有2,700次失事,不知道您敢不敢搭乘?

既然推到了3個標準差都還不能滿足現代人的要求,那麼只好更嚴格,「六個標準差」就此出現。

在企業實務上,由於流程是動態而非靜態,亦即流程之材料、人員、環境、工具等因素不斷有小改變,因此平均值會隨之上上下下移動。

推到「六標準差」的品質水準,相當於99.99966%的產品可被接受,也就是一百萬次僅僅發生3.4次不良,亦即不良數為3.4ppm(或謂DPMO;defects per million opportunities)。

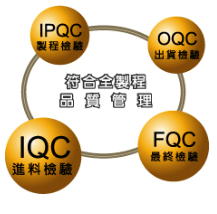

何謂「六標準差」?這個在過去十年中吸引數十億美元的企業主和華爾街財務分析師注目的術語代表什麼?六標準差是一項由品質改善計畫所支持的商業策略。

它利用統計、問題排除和問題預防等工具,藉由排除和預防多數程式、產品、服務、檔與決策上的疏失,將客戶滿意度提升至99.999%的完美層級。

另外,整體品質管理希望以最低的成本達成客戶滿意度和最高品質,而六標準差則提供一種策略性的商務改善方法,目標是為了提高客戶滿意度和健全公司財務。

六標準差提供一套營運的方法,強調的是根本的減少支出以及可計量且檔話的成果。

Motorola的六標準差

在1985年,Motorola公司發現其制程中心值與規格中心值無法重迭,會有1.5σ的偏移,所以Motorola假設制程平均在偏移規格中心值1.5σ處,上下規格界線固定在6倍標準差處,在超出上下規格界線之不合格點數之估計值為百萬分之三點四,即3.4ppm,稱為6sigma品質水準。

雖然Motorola公司名為6σ管理,但當時Motorola公司的6σ品質水準實際只有4.5σ的品質水準,其制程能力指數Cpk=1.5。

因此,產品超出規格機率值為3.4ppm。

6 sigma的管理啟源於1986年Motorola的通訊部門率先採用,並於次年推廣于全公司,1987年Motorola正式推動「Six Sigma-Program」。

當時的執行長Bob Galvin宣示要以五年的時間內達成6s之品質水準。

接著Motorola大學推出6s之訓練課程集中在制程及產品品質的改善上,並於1988年得到美國國家品質獎。

6 sigma是1980年代Motorola發展出來的管理手法,六標準差不只是一套工具,更是企業轉型的方法,是一項經由溝通、培訓、領導、團隊、合作、以顧客為中心所共同驅動的方法。